――法人がつまずかない“はじめ方”

農業にチャレンジする企業が選ぶ“最初の一歩”

農業を事業として始める企業が、静かに増えています。

事業の多角化、新しい収益源、地方との関係づくり――

さまざまな目的から「農業」という選択肢を真剣に検討する法人が、ここ数年で確実に増えています。

ただ、その入口で多くの人がつまずきます。

「結局、どう始めればいいのか分からない」という現実です。

法人で農業に参入するには、以下のような具体的なステップが必要になります。

【法人が農業に参入する基本フロー】

① 事業計画の立案

- 収益モデルの構築(初期投資・人件費・販路など)

- 法人内での位置づけ(新規事業部?別会社?)

- 担当者の設置、内部合意の形成

② 農地の確保と地域調整

- 候補地の選定(気候・水・土壌条件)

- 地元農家・自治体との協議

- 農地の賃借または購入、農地転用の申請手続き

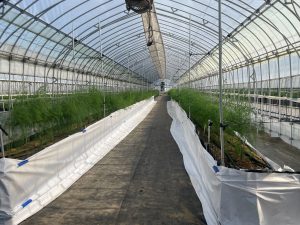

③ 設備導入・資材準備

- ハウスなど施設の設計・発注・施工

- 枠板式高畝(わくいたしきたかうね)など栽培方式の選択

- 苗・培土・灌水設備・機械類の導入

④ 作業体制の構築

- 栽培担当者の確保(社員・外注・研修)

- 繁忙期と閑散期の労務管理計画

- 技術指導体制の構築

⑤ 販路の開拓

- JA出荷、業務用供給、直販など販路の選定

- 取引先とのマッチング、商談

- ブランド設計・価格戦略の検討

こうして並べると、分かること

…正直、かなりの手間と時間がかかります。

しかも、どのステップも一つでも欠けるとうまくいきません。

多くの法人がこのプロセスの途中で立ち止まり、「やっぱり難しいかも」と諦めてしまうのです。

🌱 法人として農業に参入する企業、どれくらいいる?

注目すべきは、農業を法人として経営する動きの広がりです。

農林水産省の「農業構造動態調査」によれば、全国の法人経営体(株式会社・合同会社・農事組合法人など)は約3.3万経営体(令和4年時点)に達しています。

これらの法人経営体が運営する農地や雇用人数も年々増加しており、農業の法人化が着実に進んでいることがわかります。個人経営体は大幅な減少傾向にあり、新しい担い手として企業の参入が期待されています

🧩 実際の現場では、どんな工夫が行われている?

最近では、次のような「最初の一歩の踏み出し方」をとる法人が増えています。

- 地域の既存農家と組んだ共同事業モデル

→ ベテラン農家のノウハウを活かしつつ、法人側が資金・販路を担う形。 - 技術継承型のスタート

→ 離農予定の農家からハウス・設備・ノウハウを引き継ぎ、スムーズに事業開始。 - 地方自治体やJAの制度を活用

→ 農地確保・施設導入費用の一部を補助金でカバーできるケースも。 - 専門人材を外部から招聘する

→ 農業経験者や普及員をチームに加えることで、運営リスクを抑える動きも。

📌 事例:福岡県の食品メーカー

地元の離農農家と共同でアスパラ栽培をスタート。

設備投資は企業が担い、栽培技術は農家から学ぶ形で、1年目から直販で高単価販路を確保。

2年目には地元の道の駅とも提携し、販路を拡大しています。

参照:益永農園 – ふくおか6次産業化・農商工連携サポートセンター

注釈:公益財団法人 福岡県中小企業振興センター(ふくおか6次産業化・農商工連携サポートセンター) が公開している支援事例集から引用

🛠 「支援制度」は思った以上に活用しやすい

たとえば以下のような支援制度が存在します:

- 国の青年等就農資金(最大150万円/年×最長2年)

- 地方自治体による補助金(例:施設整備、苗の購入費、人材確保支援)

- JAや県主導の就農研修・マッチング支援

- 独立支援型インターン制度(実地研修後に栽培地を引き継げる事例も)

👇 例:福岡県八女市では、国150万円+市の上乗せ30万円+JAの栽培技術支援という手厚いパッケージ支援が存在します。

✔︎ 「何を育てるか」だけでなく「どう始めるか」もセットで考える

農業参入は決して簡単な道ではありません。

でも、今は“伴走してくれる制度やパートナー”が全国各地に存在している時代です。

地元の農家との連携、自治体の制度活用、適切な作物選定。

それらを組み合わせることで、「農業に参入してもやっていける」仕組みは、着実に作られつつあります。

まとめ:農業は、自分たちだけで始めなくてもいい

アスパラ栽培は、きちんとした準備さえできれば、法人にとって堅実な事業になり得ます。

でもその準備こそが、もっとも大きな壁です。

「栽培技術」だけではなく、「事業としての設計」に強いパートナーがいるかどうか。

その差が、農業を続けられるかどうかの分かれ道になるのです。

💬 「アスパラに興味があるけど、どこから始めれば…」

そんなときは、まずinahoに相談してみてください。

無理に進めることはありません。ただ、具体的な次の一歩が見えてくるはずです。

▶ inaho株式会社|https://inaho.co/