長期収益・省力化・国産ニーズ…ビジネス視点で見た“戦略的作物”としての実力

農業にチャレンジする企業が選ぶ“最初の一歩”

農業を事業として始める企業が、静かに増えています。

事業の多角化、新しい収益源、地方との関係づくり――

さまざまな目的から「農業」という選択肢を真剣に検討する法人が、ここ数年で確実に増えています。

ただ、その入口で多くの人がつまずきます。

「結局、どう始めればいいのか分からない」という現実です。

アスパラガスは、法人参入に向いている

「農業」とひとことで言っても、作物や地域によって条件は大きく異なります。

そのなかで、アスパラガスは法人向きの作物として、特に注目されています。

- 一度植えれば10年以上収穫できる(初期投資を長期で回収できる)

- 春先の需要が高く、単価が安定しやすい

- 作業の機械化・省力化がしやすい

- 施設(ハウス)栽培に向いていて、気候リスクを減らせる

- 栽培スケジュールが安定しており、人材配置がしやすい

「農業の経験がないけど、ビジネスとしてしっかり計画を立てて運営したい」という企業にとって、実はとても扱いやすい作物なのです。

アスパラが“これから熱い”と言われる5つの理由

1. 価格が安定し、かつ高単価が見込める野菜である

アスパラガスは春先(2〜4月)の「端境期」に出荷できる数少ない作物で、この時期は市場価格が高くなりやすい傾向があります。

特にハウスを活用した施設栽培では、露地より早く出荷できるため、高単価期にしっかりと販路を確保しやすいのが特徴です。

✅ 2025年2月(大阪中央卸売市場)のせり価格

- 高値:2,700円/kg

- 安値:860円/kg

- 平均:1,763円/kg(前年比+25%)

さらにLサイズ以上のアスパラは、業務用・贈答用として重宝され、相対取引では2,100〜2,300円/kg超の実績も確認されています。

年間平均で見ると、春〜初夏(3〜5月)の価格帯は1,500〜2,000円/kg台が中心で、国産アスパラとしては非常に安定した水準にあります。

🟢 2024年5月平均:1,813円/kg

🟢 2024年6月平均:1,443円/kg(過去5年で最も高い水準)

このように、「売れる時期が明確」「価格が高い時期に集中して収穫できる」「規格で評価されやすい」という特徴は、計画的な収益モデルを描きたい法人にとって非常に魅力的です。

つまり、「しっかり売れて、予測が立てやすい」という法人向きの作物です。

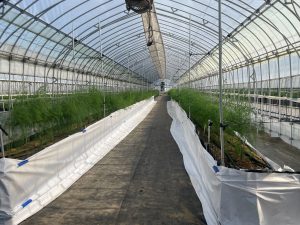

2. 省力化が期待できる「枠板式高畝栽培」の普及が進んでいる

- アスパラは、高畝(たかうね)式の栽培を選べば、立ったままの姿勢で収穫作業を行いやすくなるので、ニンジンやネギのように常に腰をかがめる必要がなくなる

- 作業者の腰や膝への負担が軽く、高齢者や女性でも働きやすい環境を整えることが可能。

- 省力的な環境はパートスタッフの定着率向上にも寄与する。

これにより、人手不足や労働力確保に悩む法人にとって管理しやすい作物となっています。

アスパラの枠板式高畝栽培についての記事はこちら!

アスパラガスの枠板式高畝栽培とは?概要と歴史を解説! | アスパラガスの情報サイト【アスパララボ】

3. 1回の植え付けで10年以上収穫できる(多年生)

アスパラは、1年草の作物とは異なり、1回植えると10〜15年にわたって収穫可能な「多年生作物」です。

- 毎年苗を植える必要がないので、初期投資を長期的に回収できる。

- 土づくりや栽培環境を整えておけば、2年目以降は効率的な運用が可能。

設備投資をした分、長期的に安定したリターンを得られる点は、まさに法人向けの作物といえます。

4. 国内需要は安定、かつ国産志向の高まりで競争優位

日本国内のアスパラ消費量は、今後急増する見込みこそありませんが、安定した需要があります。

その一方で、国内生産は年々減少しており、輸入品(ペルー・メキシコなど)に依存しています。

- 外食産業や加工業者から「国産アスパラが欲しい」という声は根強い。

- 特に春の「新物アスパラ」やグリーンアスパラは国産品が好まれやすい。

- 飲食店・スーパーとの契約栽培もしやすい。

つまり、市場にはまだ“国産アスパラの空白地帯”があるということです。

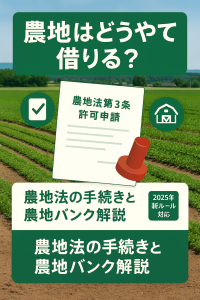

5. 自治体の支援・助成対象になりやすい

近年、多くの自治体が新規就農・農業参入に対する補助金や支援制度を整備しています。

アスパラガスは、園芸作物として高収益が見込め、施設栽培や高畝栽培を活用することで省力化・大規模化しやすいため、園芸振興施策の中で支援対象となることがあります。

また、定植から翌春には収穫が始まるため、導入後に成果が見えやすい作物のひとつとされ、就農初期の成果づくりにも向いています。

施設設置や研修費、資材費などに対する助成制度は各自治体により異なり、アスパラ専用の支援は少数ですが、園芸作物全般の支援枠でカバーされる場合が多いです。

近年、多くの自治体が新規就農・農業参入に対する補助金や支援制度を整備しています。

アスパラガスは多年生作物でありながら、定植した翌年春から収穫を始めることができる点が特徴で、果樹など他の多年草作物と比較して成果が見えやすいとされています。

一方、ブロッコリーやキャベツ、にんじんなどの一般的な露地野菜は、播種から数か月で収穫可能でサイクルが短いものの、毎年繰り返しの作付けが必要で、収益の安定性や省力化という点ではアスパラと異なる性質を持ちます。

そのため、アスパラガスは、「中長期での継続的な収穫」と「初年度からの一定の成果」のバランスが取れた作物として、新規就農の早期成功モデルになり得ると注目されています。

土地の確保や施設設置、技術習得にかかるコストの一部を助成金でカバーできる場合もあります。

6.他の作物との比較

| 比較項目 | アスパラ | トマト | ネギ | サツマイモ |

| 収益性 | 高 | 中 | 低 | 低 |

| 労働負荷 | 中 | 小 | 大 | 中 |

| 設備投資 | 中 | 高 | 低 | 中 |

| 栽培期間 | 長い | 短い | 短い | 普通 |

| 販路の広さ | 広い | 広い | 普通 | 狭い |

| 新規参入性 | 高い | 低い | 低い | 普通 |

→ “収益性”と“省力化”を両立できる数少ない作物がアスパラ。

まとめ:地味だけど、手堅い。そしてこれから伸びる

アスパラは、派手な話題性があるわけではありません。

しかし、法人にとって求められる「安定性」「計画性」「省力化」「高単価」「長期性」の要素がすべて揃っているという、極めて優秀な作物です。

だからこそ、

「何を育てるか」から逆算して農業参入を検討する法人にとって、最適なスタート地点になり得るのです。

💬 「アスパラに興味があるけど、どこから始めれば…」

そんなときは、まずinahoに相談してみてください。

無理に進めることはありません。ただ、具体的な次の一歩が見えてくるはずです。

▶ inaho株式会社|https://inaho.co/