はじめに

アスパラガスといえば、野菜の中でも特に単価が高い植物として有名です。そんなアスパラガスの栽培に興味をお持ちの農家さんも多いのではないでしょうか。

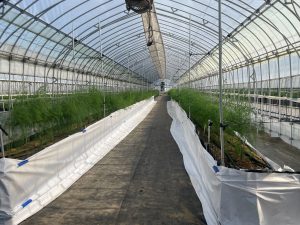

アスパラガスの栽培方法にはいくつか種類があるのですが、この記事では特に面積あたりの収穫できる量が多く、現在注目されている「半促成長期どり」について、アスパラガス農家が一年を通してどういった作業をされているのかを解説していきます。

アスパラガス農家の年間スケジュール

アスパラガスは多年草で、一度畑に植え付けると5〜6年、多いと10年近く収穫をします。そのため、株ができる限り元気な状態を保てるように、一年を通してやるべきことをしっかりと把握をしておくことが成功の鍵です。

それではさっそく、アスパラガス農家の年間スケジュールについて見ていきましょう。

①ざっくりとした年間スケジュール

冬(12〜2月)は土壌分析やpH調整、有機質肥料の施用などがメインになります。来年の新芽が出やすいように畑を整える土づくりを行います。

春(3〜5月)は収穫期です。アスパラガスは成長が非常に早く、年間で10a(一反)で2000kg前後のアスパラガスを収穫することができますが、とにかく量が多いため、最も人手がかかる時期です。また、いくつかは収穫せずに立茎させます。

夏(6〜8月)は夏芽の収穫と、病虫害対策の時期です。夏芽を収穫しつつ、一部を立茎させて光合成を促し、根に栄養を送ります。また、アスパラは過度な湿気に弱いため、入念に病虫害対策を行います。

秋(9〜11月)は10月頃まで秋芽を収穫しながら土壌改良を行う時期です。秋芽を収穫しつつ、越冬のために根に栄養を蓄えます。

②冬の作業:土づくりと防寒対策

冬は翌春の収穫を左右する大事な「土作り」の時期です。

アスパラガスは連作障害や病虫害の発生しやすい野菜であるため、ここでしっかりと土壌分析を行い、pH値が適正範囲(おおむねpH 6.0〜6.5程度)かを確認し、石灰などで調整します。

また、アスパラガスは非常に多くの栄養を必要とする野菜です。春の収量を上げるために、週に1回程度の頻度で追肥を行います。

加えて、防寒対策が欠かせません。アスパラガスは南ヨーロッパ付近が原産で土壌凍結に弱いです。必要に応じてマルチをかけたり、枯れ茎を刈り取った後にワラを敷いたりして、冷えすぎや凍結から根を守ります。

③春の作業:収穫期

春はアスパラガスの収穫期です。

アスパラガスは成長速度が非常に速く、場合によっては1日に数センチ伸びることもあります。そのため、収穫のタイミングを逃さないように、1日の午前と午後で2回圃場を見回り、適切なタイミングで収穫を行います。

また、地中には新芽がスタンバイしており、雑草が生い茂るとアスパラガスの成長を阻害します。加えて、湿度が高くなる春は、病気が発生しやすいため、除草、病虫害の防除なども並行して行います。

④夏の作業:夏芽の収穫と病虫害対策

夏は夏芽の収穫と、病虫害対策の時期です。

夏芽と呼ばれるアスパラガスを収穫します。また、いくつかは芽を収穫せずにしっかり伸ばして葉を茂らせます。これにより、株に光合成をさせ、夏芽を収穫しても根が疲れないように栄養補給を行います。加えて、夏場は高温多湿になりやすいため、病虫害の駆除や雑草の除去が欠かせません。こまめに農薬を散布したり、雑草を除去することで、病気を予防します。

⑤秋の作業:秋芽の収穫と越冬準備

秋は秋芽を収穫しつつ、越冬準備を行う時期です。

地域や品種にもよりますが、10月頃までアスパラガスの収穫を行います。

また、気温が下がってくると、アスパラガスの地上部は徐々に枯れていきます。枯れた茎をそのまま放置すると、病原菌や害虫の温床になるリスクが高まるため、枯れた茎葉の刈り取りを行います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

アスパラガスは多年草であるため、年間を通して管理を行う必要がありますが、その分収益性が高く、非常に育てがいのある作物です。

・これからアスパラガス農家になりたいと思っている方

・今の栽培方法に課題を抱えているアスパラガス農家の方

・ロボット導入を前提として農業への新規参入を考えている方

このような方は、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか?

inaho株式会社では、高畝栽培の新規参入サポート支援も行っています!

まずは、初回無料相談へお越しください。