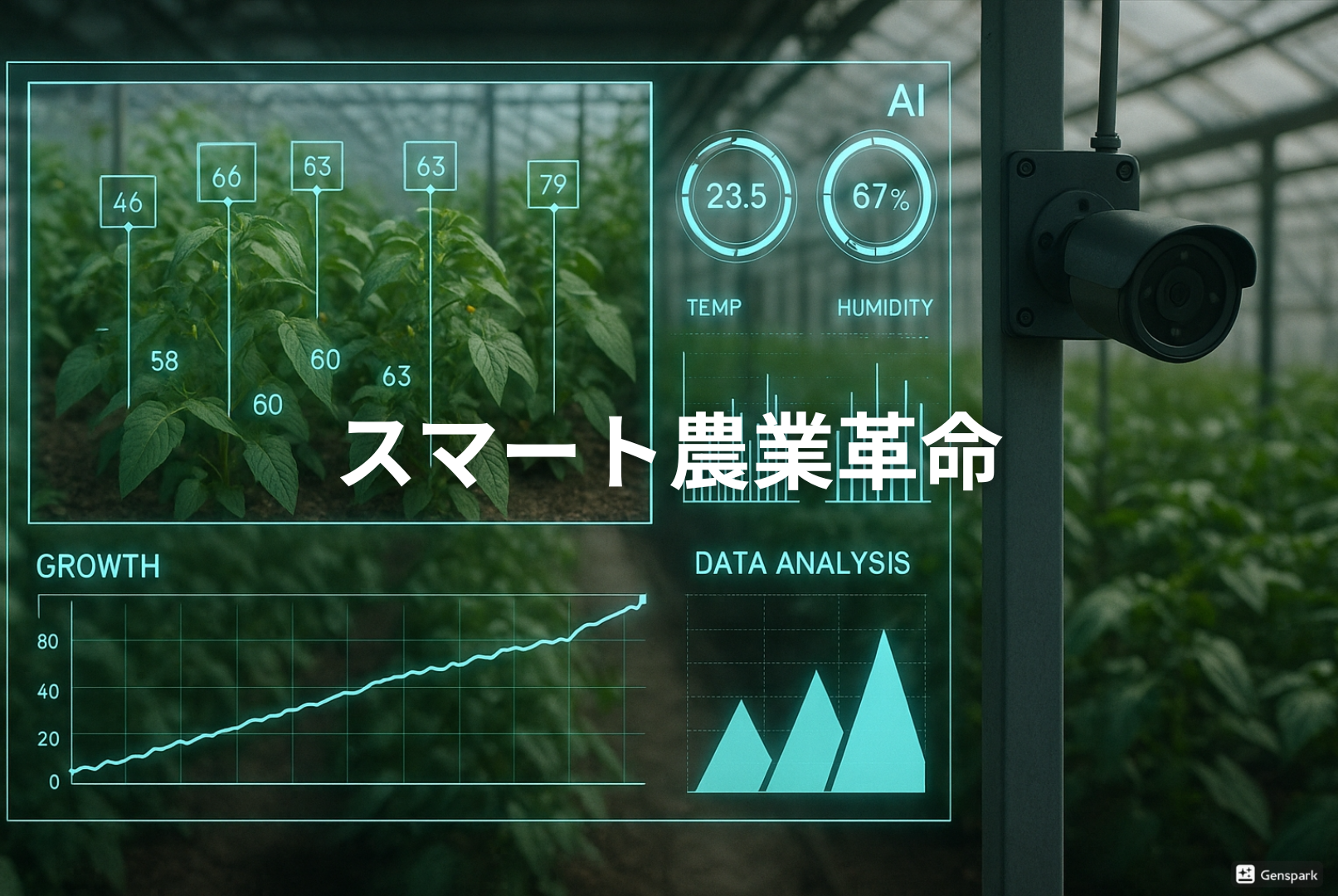

スマート農業革命:ドローン(空×地上)とAIが変えるアスパラ栽培

はじめに:農業にやってきた“新しい仲間”

農業といえば、土を耕し、太陽の下で作物と向き合う「地に足のついた仕事」というイメージが強いかもしれません。

しかし今、農業の現場では「空を飛ぶ仲間」だけでなく、「地上を走る仲間」や「固定された目」まで登場し、AIと組み合わさって大きな変革をもたらしています。

ここでいうドローンとは、狭義の“無人航空機”に限らず、空を飛ぶドローン、畝間を走る地上走行ロボット(UGV)、固定カメラといった無人移動ロボット全般(広義のドローン)を指します。

これらのドローン+AI技術は、農家の代わりに畑を観察し、得られたデータを解析して作物の状態を可視化します。

「人手不足」や「高齢化」といった農業が抱える深刻な課題に対して、まさに心強い相棒となっているのです。

そして、その動きはアスパラガス農家の現場にも広がり始めています。

農業が抱える3つの課題

まず、ドローン+AIが注目される背景を見ていきましょう。

日本の農業は今、以下の3つの大きな課題に直面しています。

- 人手不足と高齢化の加速

農業就業人口の約7割が65歳以上(2020年時点)。毎日畑を見回るのが難しくなっています。 - 圃場の大規模化

企業参入や法人化の流れで、1人あたりの管理面積が増加。「異常の見逃し」や「管理の粗さ」が収量低下につながっています。 - 経験と勘への依存

作物の健康状態や育成の見極めには長年の経験が必要ですが、それを数値で残したり他人に引き継ぐのは難しいのが現実です。

これらの問題を解決するのが、ドローン+AIによる新しい農業管理のかたちです。

ドローンとAIで「畑の見える化」

ドローンは空や地上から圃場を撮影し、その情報をAIが解析することで作物の状態を「色」や「数値」で“見える化”します。

マルチスペクトルセンサーとは?— 生育ムラ・水不足・病害サインの可視化

重要な役割を果たすのがマルチスペクトルセンサー。

人間の目には見えない赤外線などを捉え、作物が健康かどうか、水不足か、病気の兆候があるかといった“目に見えないサイン”を可視化します。

例えば、元気な葉は赤外線をよく反射し、弱った葉はあまり反射しません。この微細な違いをセンサーが捉えることで、農家は異常を早期発見し、適切に対応できるのです。

露地は稼働期間が短い=専用機の単独運用はコスト効率に課題(一般的見立て)

AIはデータを組み合わせ、「このエリアは生育が遅れている」「病害の可能性がある」といった判断を支援してくれます。

なお、露地での運用は利用可能な期間が相対的に短いため、専用機(自前保有)による単独運用は稼働率の観点からコスト効率に課題がある、というのが一般的な見立てです。

アスパラガス農家にとってのメリットとは?

AI解析で何が分かる?— 生育遅延エリア・病害リスク・潅水/施肥の偏り

ドローン+AIは、特に管理が複雑なアスパラガスで大きな効果を発揮します。

アスパラは多年性作物で、春芽・夏芽で生育パターンが異なり、「いつ立茎するか」「どのタイミングで収穫するか」が成果に直結します。

定期的な空撮や地上ロボットによる観察、AI解析を組み合わせれば:

- 春芽の立茎開始の見極め

- 夏芽の立茎本数(密度)の調整

- 病気の早期発見

- 水不足や施肥の偏りの把握

といった、従来「経験と勘」で行っていた判断をデータで裏づけることが可能になります。

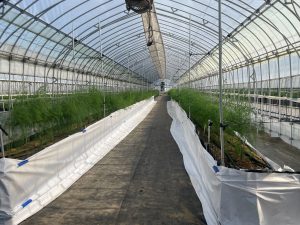

施設(高畝・平畝)では空中ドローンは非効率になりがち—UGV・固定カメラが主流

ただし、アスパラの施設栽培(高畝・平畝を問わず)では、支柱やネット、潅水設備が張り巡らされ、作物自体も背が高いため、上空を飛ぶ狭義のドローン(無人航空機)が有効な画像を得るのは困難です。

海外では、フランスなど大規模で天井が高いハウスで小型ドローンを飛ばす実証例がありますが、条件が整った一部の施設に限られます。

国内の一般的な施設ではむしろ、UGV(地上走行ロボット)や固定カメラ+AI解析が主流であり、アスパラ栽培との親和性も高いのです。

海外・国内での活用事例

海外(米国・欧州):病害検出率90%超などの実証結果

- 米国:病害検出率90%超

NACAAの報告では、ドローンとAIを導入することで

- 病害検出成功率が90%以上

- 見回り作業時間が1/5以下

- 施肥・潅水ミスの減少によるコスト削減

といった成果が得られています。

- 病害検出成功率が90%以上

- 日本国内:導入支援の広がり

長野県や北海道を中心に実証が進み、生育マップを作成して農家を支援。JAや自治体が導入を後押しする事例も見られます。

気になる導入コストとその解決策

“買わずに使う”選択肢(シェア・サブスク・スポット計測)

ドローン+AIの導入には数十万〜数百万円の費用がかかる場合もあり、小規模農家には負担が大きいのが実情です。

ただし以下のような仕組みで負担軽減が進んでいます:

- 農林水産省の「スマート農業実証事業」で補助

- 農業法人による共同利用(シェア導入)

- 民間企業による計測サービス(利用課金制)

“買わずに使う”方法が広がり、参入障壁は下がりつつあります。

成功のコツ:AIは意思決定を支える「補助ツール」

AIは大量のデータを高速処理する点で優れていますが、最終判断は農家が行います。

つまり、ドローンやAIは“農家の目を補う道具”であり、“農家の代わり”ではありません。経験とデータが合わさることで、より精度の高い意思決定が可能になります。

まとめ:空と地上、固定視点で進むアスパラDX

農業の現場にドローンが飛ぶ、あるいは畝間をロボットが走る光景は、もはやSFではありません。

むしろ「空から」「地上から」「固定された視点から」畑を見守ることは、これからの農業の当たり前になりつつあります。

特にアスパラガスのように「タイミング」と「品質」が成果を大きく左右する作物では、広義のドローン(空中ドローン・UGV・固定カメラ)とAIは心強い味方です。

高齢化・人手不足・気候変動という課題を乗り越えるために、こうしたテクノロジーはますます必要とされていくでしょう。

そして今、空と地上の両方から、未来の農業が始まっています。