6次産業化で農業が変わる!

アスパラガスの6次産業化が拓く、新しい地域農業と企業参入の可能性

アスパラガスは、見た目の美しさや食感の良さから人気の高い野菜のひとつですが、それだけではありません。実は、栽培から加工、販売までを一体的に行う「6次産業化」の取り組みにおいて、大きな可能性を秘めた作物でもあります。この記事では、アスパラガスを取り巻く技術や商品化の可能性、地域や企業にとっての利点について、やさしくわかりやすく紹介します。

6次産業化とは? なぜ今、必要なのか

6次産業化とは、「生産(1次産業)×加工(2次産業)×販売(3次産業)」の掛け合わせを意味する取り組みです。これにより、農家が単なる生産者にとどまらず、自ら加工や販売までを担うことで、収益の最大化や地域活性化を目指すことができます。

現在、農業を取り巻く環境は大きく変化しています。生産者の高齢化、人手不足、気候変動、そして食の多様化など、課題は山積みです。こうした中で、単に作って売るだけでは立ち行かなくなってきています。

だからこそ、付加価値を生み出す6次産業化の考え方は、今後の農業にとって必要不可欠なものとなっています。

アスパラガスは作る人にもやさしい野菜に変わりつつある

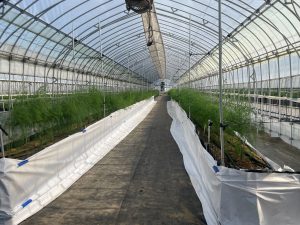

アスパラガスの栽培には、従来多くの手間と時間がかかっていました。特に収穫作業は腰をかがめた状態で行う必要があり、体に負担がかかるとされてきました。

しかし近年では、収穫作業の一部を自動化する技術も登場しています。たとえば、佐賀県太良町の農業法人では、自動でアスパラを収穫するロボットを導入し、収穫作業の時間を半分ほどに短縮しました。このような取り組みによって、栽培の負担を軽減し、他の作業や商品開発に時間を回すことが可能になってきています。

こうした技術は、あくまで選択肢のひとつにすぎませんが、「人手不足」や「高齢化」が進む現代の農業にとって、頼もしい助けになる可能性があります。

アスパラガスは加工しやすく、いろいろな商品に展開できる

アスパラガスは、新鮮な状態で食べられることが多い野菜ですが、実はさまざまな形で加工することができます。たとえば:

- スープやポタージュ

- ピクルス

- 冷凍カット野菜

- ペーストやソース

- 和菓子への応用

画像:味の素株式会社HP、楽天市場より

このように、アスパラガスは調理の幅が広く、味もクセが少ないため、多くの加工食品に応用しやすいという特徴があります。

さらに、アスパラガスは多年草であり、一度植えると10年近く収穫できる作物です。

そのため、原料としての供給が安定しやすく、商品化を考える上でも扱いやすい素材といえるでしょう。

アスパラガス市場の可能性と広がるチャンス

アスパラガスは、いまこそ「はじめどき」の作物です。

というのも、アスパラガスの作付面積はこの10年ほどで着実に減少してきました。2015年には5,440ヘクタールあったのが、2023年には4,140ヘクタールにまで減少。およそ25%の縮小です。つまり、「作る人が減っている」状況が続いているのです。

一方で、小売価格は明らかに上昇しています。2015年時点ではキロあたり953円だったものが、2023年には1,146円と、約20%も値上がりしています。出荷量に大きな伸びがないにもかかわらず価格が上がっているというのは、需要が安定しているか、あるいは高まっている証拠です。

このような「供給が減る一方で価格が上がる」構造は、農業を始めたいと考える人にとって大きなチャンスです。とくにアスパラガスは、春の新芽や朝採れ野菜として付加価値をつけやすく、飲食店やスーパー、加工食品向けなど多彩な販路を持ちます。

つまりいまは、「つくれば売れる」可能性が高い作物。それがアスパラガスなのです。

さらに、2023年の国内冷凍食品市場は一般社団法人日本冷凍食品協会によると1兆2,000億円規模に達したとされており、特に「健康・時短・簡便」志向が強まる中で、下処理不要な野菜素材としてのアスパラガスは注目を集めています。

このように、国産品の需要、加工商品としての独自性、冷凍食品市場との親和性という3つの観点から見ても、アスパラガスには高い商品化ポテンシャルがあります。

また、全国の自治体ではアスパラガスを特産品とする取り組みが進んでおり、ふるさと納税の返礼品としての利用や観光農園としての活用など、地域資源の柱としても活躍の場が広がっています。

商品が少ない今だからこそ、取り組む価値がある

今のところ、アスパラガスを使った加工食品は、他の野菜(例えばトマトやとうもろこし)と比べるとそれほど多くはありません。全国的に見ても、成功した例はまだ限られています。

しかしこれは見方を変えれば、「競合が少ない」ということでもあります。まだ誰もやっていない分野だからこそ、企画やアイデア次第でユニークな商品をつくるチャンスがあるとも言えます。

地域の特産品として、新たなブランドをつくるのにも向いています。実際に、雪の下で育てたアスパラや、白いアスパラなど、ユニークな育て方や見た目で注目される例も出てきています。

取り組みには工夫と準備が必要:課題と注意点

アスパラガスを使った6次産業化は魅力的ですが、すぐに成功するとは限りません。いくつかの注意点や課題もあります。

- 加工コストが高い: 小規模での加工ではスケールメリットが出にくく、原価が高くなりがちです。

- 販路の確保が難しい: 加工しただけでは売れず、販売先やターゲット顧客の設定、広報活動が不可欠です。

- 保存性や味の調整: アスパラ特有の風味や色を活かしながら、長期保存できる商品に仕上げるには試作と改良が必要です。

- 年間出荷量の調整: 春~夏に集中しがちな収穫時期をどう平準化するかが、商品供給の安定性を左右します。

こうした課題を乗り越えるには、他産業との連携や、専門家の助言、補助制度の活用が鍵になります。最初から大規模に始めるのではなく、小ロットから実験的に取り組むのもよい選択肢です。

アスパラガスは、これからの農業と食をつなぐカギになるかもしれない

アスパラガスは、栽培技術の進化や加工食品としての展開の可能性により、地域農業の新しい柱となり得る作物です。人手不足の課題に対応する技術の存在や、商品化の余地がまだまだあることを考えると、6次産業化の取り組みを始めるうえでの「入り口」としても魅力があります。

企業や自治体が地域資源を生かして、新しい商品やサービスをつくりたいと考えたとき、アスパラガスはきっとその選択肢のひとつになり得るでしょう。

まずは、身近な場所でできる小さな加工からスタートし、その可能性を確かめてみてはいかがでしょうか。