「次にどの作物で技術実装を進めるか?」

これはアグリテック企業にとって常に重要な問いです。水稲、トマト、イチゴなどメジャー作物では導入が進む一方で、技術の実装先が飽和しつつあるのも現実です。

アスパラガスが“スマート農業向き”な理由

アスパラガスの収穫は、1日2回の収穫が基本。しかも収穫はかがみ姿勢での手作業が中心で、成長スピードが早いため収穫タイミングを逃すと品質が急落するという特性があります。これにより、現場では以下のような技術ニーズが顕在化しています:

- 生育状況を自動で検知するセンシング技術

- 画像認識によるAI収穫判定システム

- かがみ作業を代替する収穫ロボティクス技術

- 最適な温湿度を管理する環境制御装置

さらに、アスパラは露地・ハウス(高畝・平畝)とさまざまな栽培方式が存在し、地域や品種ごとにスタイルが異なるため、技術バリエーションの検証に最適な実証作物でもあります。

実証事例:技術はどこまで進んでいるのか?

▶︎ 検出率90%超:収穫ロボの精度

海外の研究では、アスパラガスの選択収穫を行う自律走行ロボットの開発が進められており、屋内実験での検出成功率は94%、収穫成功率は88%に達したとの報告があります(Šlajpah et al., 2023)。その結果、以下の成果が得られています:

| 試験環境 | 検出成功率 | 収穫成功率 |

| 屋内 | 94% | 88% |

| 屋外 | 91% | 77% |

すでに70〜90%の実用精度に達しており、現場への本格実装が見え始めています。

市場の可能性:アスパラとスマート農業の“交差点”

スマート農業市場そのものも、拡大が続いています。

株式会社矢野経済研究所の2025年1月発表の調査によれば:

- 2024年度:331億5,400万円(前年比109.9%)

- 2030年度予測:788億4,300万円

この拡大をけん引しているのが、以下の技術群です:

- 衛星・ドローンによるリモートセンシング

- 生育マップと連動した可変施肥システム

- スマート田植え機などの精密農業機械

さらに、2024年10月には**「スマート農業技術活用促進法」**が施行され、スマート技術を活用した農作業受託サービスや流通方式も対象となり、生産者以外の事業者にも普及が拡大しています。

出典:矢野経済研究所(2025年)

『2024年版 スマート農業の現状と将来展望』

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3740

▶︎ 欧州事例:ホワイトアスパラ × 地下センサー

欧州では、SPARTerSプロジェクト(Wageningen University)が、ホワイトアスパラを対象に地下センサーと収穫ロボットを組み合わせた実証実験を実施。結果として、収穫コストを50%削減する成果を上げています。

出典:den Dulk, L.S. (2020). SPARTER: robotic selective harvesting of white asparagus

Wageningen University & Research

https://edepot.wur.nl/544221

なぜ今、アスパラか? アグリテック企業にとっての示唆

✔ 実装ファーストの現場

アスパラ農家は、以下の理由から新技術導入の判断が比較的早い傾向があります。

- 多年生作物で収穫が安定

植え付け後2〜3年目から7〜10年間収穫でき、長期投資計画を立てやすい

(出典:農研機構「アスパラガスの栽培」, 2023) - 作業負担が大きい

1日1〜2回、かがみ姿勢での収穫作業が続き、腰や膝への負担が大きい

(出典:長野県農業技術課「アスパラガス栽培技術指針」, 2022) - 高単価で収益性が比較的高い

春先は1kgあたり2,000〜3,000円の取引例がある

(出典:JA全農あきた「産地情報:アスパラガス」, 2024) - 試験導入のハードルが低い

一部圃場(1ha以下)でも導入効果を評価できるため、小規模検証がしやすい

(出典:農林水産省「スマート農業実証事業事例集」, 2024)

こうした特性により、試験導入→改良→展開のPDCAが回しやすく、アスパラは新技術の実証フィールドとして適しています。

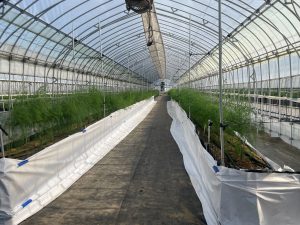

アスパラの栽培方式は、「栽培環境(施設・露地)」と「畝形状(高畝・平畝)」の2軸で整理できます。

公的資料や研究事例が確認できているのは以下の通りです(※2025年8月時点)。

- 施設栽培 × 高畝:枠板式高畝栽培は、かがみ姿勢の軽減、排水性・通気性の向上、省力化と環境制御の両立が可能とされ、長野県や長崎県で実証例あり(長野県農業技術課, 2022, 長崎県農林技術開発センター, 2024)。

- 施設栽培 × 平畝:従来型ハウス栽培。環境制御機器や

- 露地栽培 × 平畝:日本の露地アスパラの標準形態。天候変動や耐候性、移動性能の実証フィールドとして適している。

- 露地栽培 × 高畝:公的研究事例は未確認。ただし、施設での高畝効果(作業性・根域環境改善)が露地にも応用可能かは、今後の実証テーマとなる。地域の土壌条件や排水性によっては効果が見込まれる可能性あり。

このように、確立された方式と研究中の方式を整理することで、実証対象の優先度や検証テーマが明確になります。

✔ 実績づくりに適した規模感

限られた圃場でも「収穫精度の向上」「労働時間削減」といった成果が明確に可視化されやすいです。

✔ 社会課題とリンクするテーマ

中山間地域での高齢化・労働力不足の文脈と重なり、ESG投資や補助金の対象にもなりやすいです。農林水産省のスマート農業政策とも連動。

まとめ:ニッチの中に眠る“実装フィールド”

アスパラガスという作物は、現時点ではメジャー作物ではありません。

しかし、現場の課題とテクノロジーの接点が明確で、成果が出しやすいという点で、アグリテック企業にとって非常に貴重な「実装フィールド」となり得ます。

製品をどこでテストすべきか、誰と共創すべきかを模索する企業にとって、アスパラ分野は、技術実装と市場拡大が同時に進行できる希少なターゲットです。