米が足りない!?

日本の“農業の常識”が今、大きく変わろうとしている

「減反」から「増反」へ。どうして?

最近、ニュースで「お米が足りないかも?」という話題を見た人も多いのではないでしょうか。

実は今、日本政府は長年続けてきた「減反(げんたん)政策」――つまり「お米を作りすぎないようにしよう」というルールを見直し、**これからはもっとお米を作っていこう!**という方向に大きく舵を切ろうとしています。

その背景には、単純に作る量が足りないというだけでなく、**複数の理由が絡み合った“米不足の本当の理由”**があります。

🍙 米不足の本当の理由って?

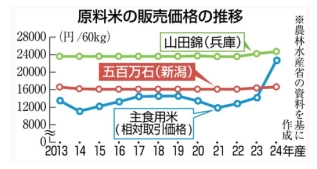

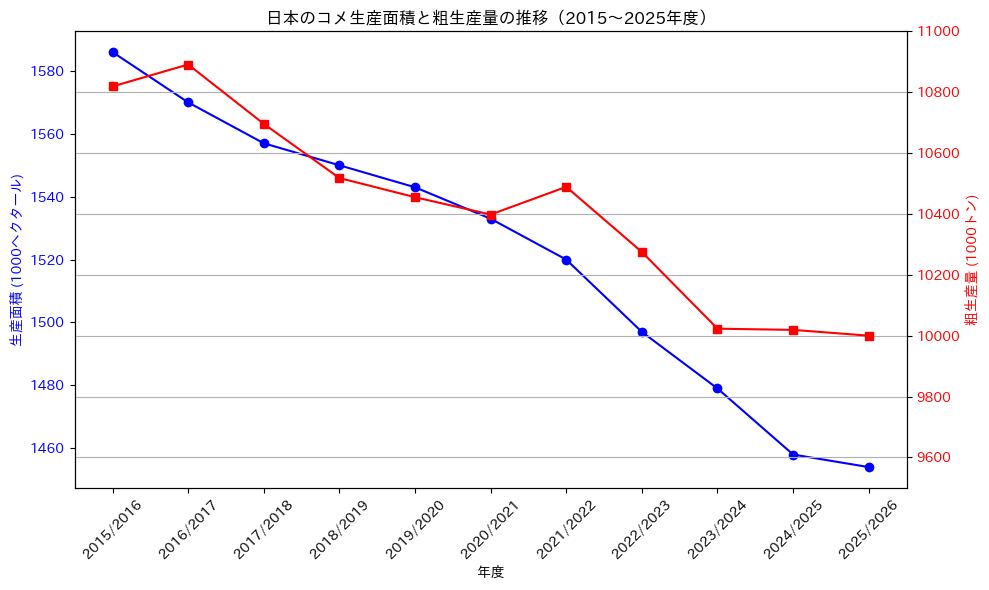

現在の日本のコメの現況を見ると、相対取引価格は右肩上がり。

しかし、生産面積の減少に比べて粗生産量はそれほど減っていません。

これは、スマート農業による作業の効率化が進み、反収(単位面積あたりの収穫量)が上昇していることが大きな要因です。

さらに、人口減少によって国内消費量も減っているため、現時点での生産量が必ずしも不足しているわけではないという見方もできます。

それでも「米不足」という現象が起きている背景には、複数の要因が絡み合っています。

注釈:農業用語での「粗生産量」は、農産物の収穫後に加工が加えられていない状態を指します

- 気候変動の影響

近年の猛暑や干ばつなどの異常気象が、田んぼの作柄に大きなダメージを与えています。特に2023〜2024年は全国的に猛暑が続き、収穫量が減少しました。 - 農業を支える人手不足・高齢化

農業に従事する人が減り、熟練農家の高齢化も進んでいます。管理や作業が十分に行き届かず、結果として作付け面積や収量が減る傾向があります。 - 肥料や農業資材の値上がり

世界的な供給不足やエネルギー価格の高騰により、肥料や農業用資材の価格が上昇。これが作付けのコスト増を招き、農家の生産意欲にも影響を与えています。 - 長年続いた「減反政策」の影響

長い間、お米の作付面積を抑える政策が続いてきたため、農業の柔軟な対応力が落ちています。増産が急に必要になっても、対応が追いつきにくい状況です。 - 輸出や国内消費の変化による需給バランスのズレ

海外への輸出拡大や、国内での食の多様化など、需要が増える中で、供給とのバランスがうまく取れていません。

日本政府は「もっと米を作ろう」と決めた

こうした背景を踏まえ、政府は2025年7月に農業政策を大転換。2027年産からは、

- 米の増産を後押しする支援金や補助策の拡充

- 農業機械の導入支援や生産技術の強化

- 若手農業者の参入促進プログラムの拡充

などの施策を本格的に始めます。

農林水産省も「米の安定供給は国の食料安全保障の要」と位置づけ、国家レベルでの取り組みを強めています。

ではなぜ今、「もっと米を作ろう」という政策転換が起きているのでしょうか?

これは、価格の急騰が家計を直撃し、備蓄米の放出でも追いつかない状況が続いたことへの緊急対応として、供給を安定させて価格を落ち着かせる狙いがあります。

ただし、「もっと作れば価格が下がる」という単純な話ではありません。

需要が減少傾向にある中で無計画に増産をすれば、再び「米余り」や「価格暴落」が起きかねません。

つまり、増産するなら誰に・何のために売るのか(輸出・業務用・加工用など)を明確にしながら進める必要があるのです。

価格の安定と農業の持続可能性の両立には、「必要な人に、必要な分だけ届ける」精度の高い農政が求められています。

🌍 お米は外交の“交渉カード”にも

アメリカのトランプ大統領が日本に「もっと米を輸入して!」と圧力をかけるなど、お米は国際交渉の重要な材料となっています。

しかし日本の農業関係者は「国の食料を守ることが最優先」とし、国内農業を犠牲にしない姿勢を崩していません。

🥬 他の野菜への影響も要注意!

米の増産に向けて、水田が再び米作に転用される動きもあります。これまで水田転換で拡大してきた野菜の作付け面積が縮小する可能性があるため、

- 野菜の供給量減少

- 野菜の価格上昇

- 一部野菜の品薄

といった影響も懸念されています。

特にアスパラガスなどの園芸作物は、施設栽培の導入が進んでいるとはいえ、土地の利用バランスが変わることで影響は無視できません。

✅ まとめ:農業は私たちの食卓に直結している

今回のニュースからわかることは、

- 米の生産と価格は、私たちの毎日の食事や生活費に直結している

- 政府の政策転換は、食料安全保障や国際関係を背景にした重要な決断である

- 米増産の影響は、米以外の野菜など農産物の供給や価格にも波及する可能性がある

だからこそ、農業の現状や変化は「遠い話」ではなく、私たちの暮らしに密接に関わっていることを理解したいですね。